FELA ANIKULAPO-KUTI: RÉBELLION AFROBEAT

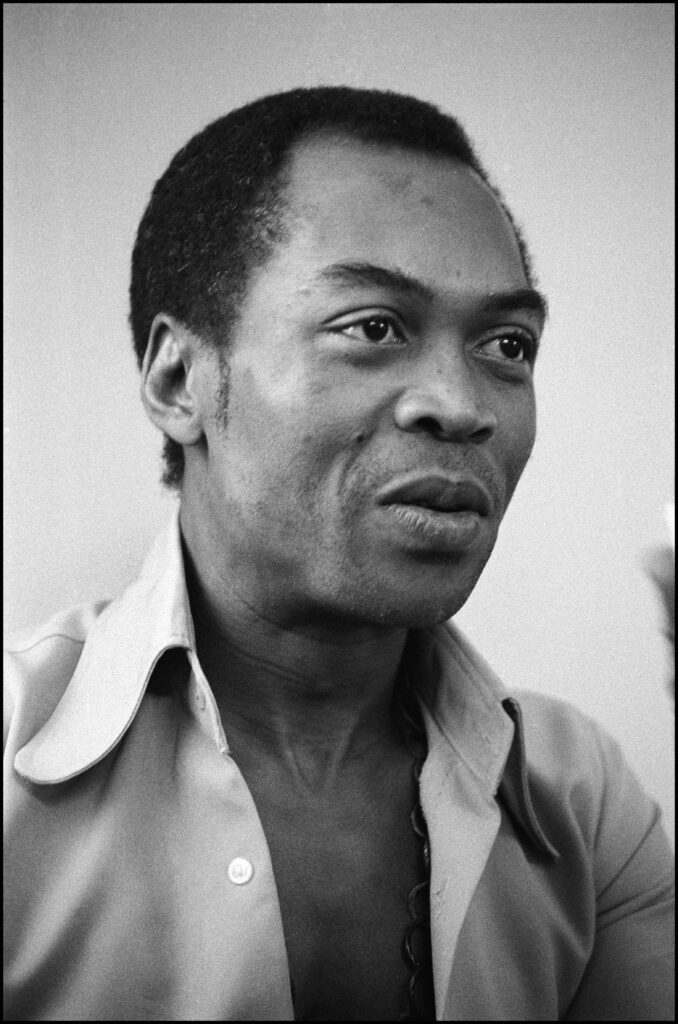

«Vous, les Africains, écoutez-moi comme des Africains. Les autres, gardez l’esprit ouvert.» – Fela Anikulapo-Kuti, Shuffering and Shmiling, 1978. Au tournant des années 1970, le musicien nigérian

Fela Anikulapo-Kuti (1938-1997) donne naissance à l’«afrobeat», un style musical cosmopolite puisant à de nombreuses sources: des rythmes yoruba au free jazz, en passant par le highlife d’Afrique de l’Ouest ou le funk africain-américain. Si ses chansons sont particulierement galvanisantes, elles sont loin d’être insouciantes : Fela fait de sa musique une arme pour dénoncer inlassablement la corruption des élites politiques et économiques, la brutalité des régimes nigérians successifs et la mentalité néocoloniale.

L’afrobeat connaît aujourd’hui un rayonnement planétaire extraordinaire tandis que Fela a acquis le statut d’icône frondeuse et transgressive, au détriment parfois de la complexité de sa trajectoire. Cette exposition entend explorer toute la richesse de la créativité artistique et de l’engagement politique du « Black President », soulignant à quel point l’afrobeat est une musique à danser et à penser.

BARKLEY L. HENDRICKS

Fela: Amen, Amen, Amen, Amen, 2002

Installation (Collection particulière)

L’artiste états-unien Barkley L. Hendricks représente Fela dans une position suggestive sur fond d’or, à la manière d’une icône. Les paires de chaussures abandonnées devant l’autel soulignent le rapport ambivalent de Fela aux femmes, évoquant son mariage surmédiatisé avec 27 de ses compagnes en février 1978. L’œuvre résume à elle seule l’héritage complexe et immense du dieu de l’afrobeat.

LAGOS BABY: LA JEUNESSE DE FELA

Né en 1938, Olufela Olusegun Oludotun Ransome-Kuti grandit à Abeokuta, dans la région yoruba, non loin de Lagos, alors centre politique et économique de la colonie britannique du Nigeria. Il baigne dans un environnement musical cosmopolite et se met très tôt au piano. Dans les années 1950, le highlife, un style arrivé du Ghana, fait danser la haute société nigériane. Fela évolue à ses débuts dans le groupe de la star de l’époque, Victor Olaiya. En 1958, il part étudier la trompette, le piano et la composition à Londres où il découvre le jazz de Miles Davis, Charlie Parker et John Coltrane. Après son retour à Lagos en 1963, il fonde son groupe : Fela Ransome-Kuti and His Koola Lobitos. Les premiers morceaux s’inscrivent dans la veine cuivrée, dansante et insouciante du highlife, mais l’influence des arrangements complexes du jazz transparaît déjà. C’est à la suite d’un voyage aux États-Unis en 1969, au cours duquel il découvre le Black Panther Party, que s’éveille la conscience politique de Fela et qu’il pose les jalons musicaux de ce qui deviendra l’afrobeat.

EKO – LAGOS

Fortement marqué par la présence coloniale britannique jusqu’à son indépendance en 1960, le Nigeria se développe brusquement dans les années (970 avec l’exploitation d’importants gisements de pétrole dans le delta du Niger. Le pays devient alors la proie des intérêts des multinationales et l’activité économique, auparavant surtout agricole, pousse les Nigérians à un exode rural massif. Ce boom économique se traduit par le développement rapide et contrasté de Lagos (« Eko » en langue yoruba). La rudesse de l’expérience quotidienne de la ville, en particulier pour les plus précaires, sera l’une des sources d’inspiration privilégiées de Fela. L’histoire de Fela est intimement liée à celle de la mégapole, dans laquelle il s’ancre dès 1963. Dix ans plus tard, il ouvre son propre club qu’il baptise Afrika Shrine et fonde la Kalakuta Republic, une communauté alternative qu’il déclare affranchie des lois nigérianes. L’emplacement de ces deux bastions évolue au fil du temps, jusqu’à gagner les quartiers populaires du Nord de la ville, Mushin et Ikeja.

FELA RANSOME-KUTI AND HIS KOOLA LOBITOS 1969

EMI, 33 tours : Reedition

Le premier album de Fela est une compilation des singles qu’il a sortis jusqu’alors. La pochette associe une sculpture de style maori (Nouvelle-Zélande) à une trompette, un montage qu’il reprend tel quel d’un vinyle sorti par un autre artiste l’année précédente.

« CHIEF PRIEST SAYS »: L’ART DE LA COMMUNICATION POLITIQUE

Tout au long des années 1970, Fela achète des espaces publicitaires dans deux grands quotidiens nigérians (The Punch et The Daily Times) pour exprimer ses points de vue tranchants sur la politique nationale et inter-nationale, mais aussi annoncer ses concerts. Écrits en pidgin, ses textes commencent invariablement par la même formule: « Chief Priest Says», soit « Le Grand Prêtre dit ». D’un encart à l’autre, Fela interpelle le gouvernement en place sur la gestion des finances publiques ou sur la corruption des multinationales, dénonce le néocolonialisme états-unien, questionne l’absence d’infrastructures au Nigeria ou annonce son prochain concert à grand renfort de formules entraînantes.

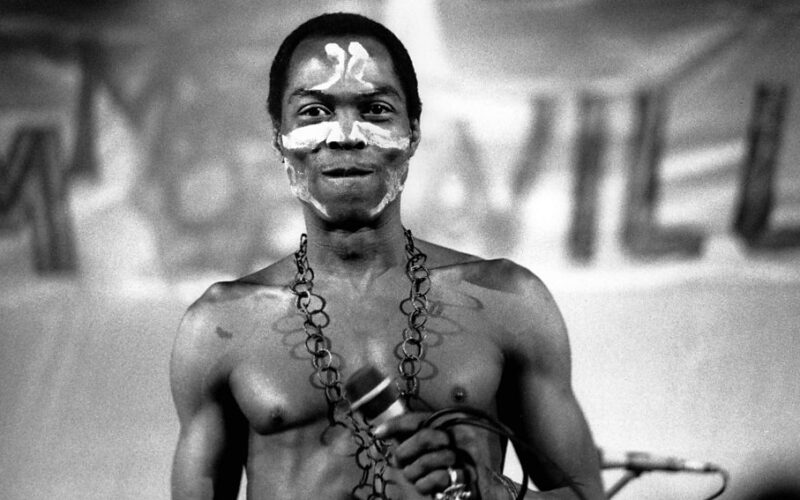

LA RÉPUBLIQUE DE KALAKUTA: LA POLITIQUE AU QUOTIDIEN

Dès le début des années 1970, le discours et les chansons de Fela prennent une coloration politique de plus en plus forte. Symbole de son éveil idéologique, l’artiste abandonne le patronyme « Ransome», perçu comme un nom d’esclave, au profit de « Anikulapo-Kuti», « celui qui porte la mort dans sa poche» en yoruba. En concert, il s’affiche les poings levés, s’inspirant du salut du Black Power états-unien. Des chansons comme Why Black Man Dey Suffer (1970) ou Black Man’s Cry (1971) affirment la fierté d’être noir et d’en finir avec l’avilissement colonial. Avec Zombie (1976), titre condamnant la violence aveugle de l’armée, Fela devient la cible des gouvernements nigérians successifs et multiplie les séjours en prison.

En 1975, ne se contentant plus de ses prises de position dans la presse et lors de ses concerts, Fela fait de son mode de vie un manifeste. Il baptise sa maison « République de Kalakuta » – d’après le nom d’une cellule où il a été emprisonné – et la conçoit comme un lieu de vie autonome, un refuge tant pour les intellectuels noirs que pour les personnes précarisées.

DANS L’INTIMITÉ DE KALAKUTA

À la fois siège des projets politiques de Fela, refuge pour les personnes marginalisées et petite république régie selon ses propres normes, Kalakuta est un lieu complexe et ambivalent sur lequel Fela règne en maître. Modeste par sa taille, la maison accueille néanmoins un grand nombre de personnes et d’activités, dont une clinique, un point de vente de cannabis et un projet d’imprimerie. Loin de l’effervescence du Shrine, Fela y dort, couche, lit, fume, blague, imagine des futurs potentiels pour l’Afrique et polit ses arguments politiques, arpentant les pièces et la cour dans sa tenue favorite, le slip. Ce vêtement n’a rien d’anodin: Fela met ainsi en valeur sa silhouette ascétique, à l’opposé des canons nigérians de la réussite, et ses nombreuses cicatrices, comme autant d’insignes de sa résistance face aux violences policières.

ABAMI EDA: L’AFROBEAT APRÈS FELA

Le 2 août 1997, Fela Anikulapo-Kuti s’éteint à l’âge de 58 ans. Bien qu’il n’ait cessé de nier l’existence de la maladie, c’est bien le sida qui a raison de lui. Les adieux à celui qu’on surnommait « Abami Eda » (« celui qui est mystérieux ») sont à la hauteur de ce qu’il a incarné pour les Nigérians: plusieurs dizaines de milliers de personnes se réunissent au Tafawa Balewa Square de Lagos pour rendre un dernier hommage à Fela, revêtu pour l’occasion de l’un de ses costumes chatoyants, un dernier joint de cannabis entre les doigts pour le voyage. «F-E-L-A, For Ever Lives Africa», clame Seun Kuti lors des funérailles. Vingt-cinq ans plus tard, la ferveur demeure intacte, au Nigeria comme ailleurs dans le monde. Son image, ses mots et sa musique hantent encore Lagos, en particulier aux abords du New Afrika Shrine, ce club créé en 2000 par sa famille. Le lieu constitue l’un des principaux points de ralliement pour la nouvelle scène qui, au Nigeria, au Brésil, au Japon, au Royaume-Uni ou en France, continue de réinventer l’afrobeat.

LES VINYLES: L’IDENTITÉ VISUELLE DE L’AFROBEAT

Une fois qu’il les a enregistrées, Fela n’interprète plus jamais ses chansons en concert. Les disques sont donc une forme d’aboutissement et d’archive de sa créativité. Conscient du formidable outil de communication que représentent ses albums, Fela fait appel à des graphistes talentueux pour en concevoir l’habillage et conférer à sa musique une identité visuelle marquante. L’esthétique que développent ces artistes contribue pleinement au discours critique de l’afrobeat: le dessin des pochettes est souvent très fouillé et narratif, mélangeant avec inventivité jeux typographiques, caricatures et montages photographiques. Tandis que certains graphistes ne réalisent que quelques pochettes, Lemi Ghariokwu signe plus de la moitié des albums de Fela – dont Ikoyi Blindness, Zombie et No Agreement -, imposant son style coloré, dense et caustique dans l’imaginaire visuel des fans d’afrobeat.

AFRIKA SHRINE: LA FABRIQUE DE L’AFROBEAT

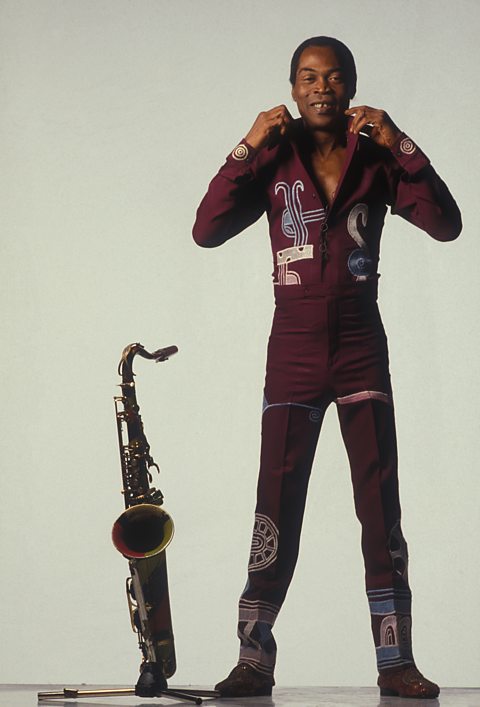

À partir de 1973, Fela dispose de son propre club, qu’il baptise « Afrika Shrine » – ou « sanctuaire africain » en français. Il s’y produit plusieurs fois par semaine avec son nouveau groupe, Africa 70, lors de concerts pouvant durer une bonne partie de la nuit. Les morceaux, longs parfois d’une trentaine de minutes, alternent avec des séances de yabbis – des diatribes politiques dans lesquelles Fela moque le pouvoir en place et fustige les travers néocoloniaux de la société. Le Shrine attire tout autant la jeunesse pauvre de Lagos que le public étranger, venu assister à des concerts à la frontière entre le meeting politique et la communion spirituelle. Sur l’autel du Shrine, les portraits de grandes figures panafrica-nistes – tels Kwame Nkrumah, Malcolm X et Funmilayo Ransome-Kuti, la mère de Fela – côtoient les figures de divinités yoruba, formant un panthéon personnel auquel Fela rend systématiquement hommage en s’inspirant des rituels yoruba.

En ville comme sur scène, Fela attache une attention toute particulière à son apparence. Il commande à son tailleur, Henry Atem, des costumes dans des tissus aux couleurs et aux matières chatoyantes et se dessine une silhouette singulière mêlant pantalons évasés, cols pelle à tarte et broderies flamboyantes. Il choisit lui-même les motifs brodés, en puisant aussi bien dans les hiéroglyphes du Livre des morts égyptien que dans le vocabulaire des arts textiles haussa et yoruba. Qu’il s’agisse de sa tenue ou de celle de ses danseuses et musiciens, les costumes contribuent pleinement à la performance visuelle de l’afrobeat. Avec ses lumières multicolores, ses slogans rétroéclairés et la tôle ondulée qui recouvre ses murs et son plafond, le Shrine offre une expérience esthétique et acoustique très éloignée de l’ambiance sombre et policée des salles de concert européennes où Fela se produit lors de ses tournées.

«WHO NO KNOW GO KNOW » – QUI NE SAIT PAS SAURA

À partir du milieu des années 1970, l’écho de la musique de Fela et de son engagement politique dépasse les frontières du Nigeria et attire l’attention de managers et producteurs européens. À l’exception de quelques séjours au Ghana et au Cameroun, le Black President n’a joué que dans son pays natal, estimant que sa musique est avant tout destinée aux Africains. Les besoins financiers croissants pour faire fonctionner son organisation le poussent à multiplier les tournées en Europe dans les années 1980 et à signer des accords avec plusieurs maisons de disques françaises, britanniques ou américaines. Avec un groupe profondément remanié et étoffé qu’il baptise « Egypt 80 », Fela explore une veine musicale plus symphonique à travers des compositions qui gagnent en densité, délaissant la polyrythmie. Il n’abandonne pas pour autant ses puissantes charges politiques; ainsi dans Beasts of No Nation (1989), où il s’attaque aux violations des droits humains commises ou soutenues par les gouvernements de Margaret Thatcher au Royaume-Uni, de Ronald Reagan aux États-Unis ou de Pieter Botha en Afrique du Sud.

À partir de novembre 1947, alors que le soulèvement contre l’alake prend de l’ampleur, les femmes accompagnent leurs manifestations de courts chants en yoruba, à la fois moqueurs, menaçants et crus. Ce recours à la chanson comme outil de dénonciation des abus du pouvoir n’est pas sans évoquer l’usage politique de la musique par Fela deux décennies plus tard.

¡dòwú ó ti nf’okó s’oko wa Ó tinf’oko s’okowa d Éni la óf’öbò s’oko ré Idowu,

tu as utilisé ton pénis pour jouer le rôle de notre mari. Tu as utilisé ton pénis pour jouer le rôle de notre mari

Aujourd’hui nous utiliserons nos vagins pourjouer le rôle de ton mari

Eni no’mo Kúti, ó d’ejó Oyinbó k’ó má kú ‘re Aláké k’ó má kú’re

Celui qui manque de respect à un Kuti en répondra devant la justice

Puisse le Blanc ne pas mourir de sa belle mort Puisse l’alake ne pas mourir de sa belle mort Chants gracieusement transmis, traduits et contextualisés par Sara Panata, avec l’aide d’Adebayo Adedeji et Ayodele Ibiyemi.

FUNMILAYO ANIKULAPO-KUTI, «LA VOIX DES FEMMES»

Tout au long de sa vie, Fela souligne l’influence déterminante de sa mère dans ses combats. Funmilayo qui, comme son fils, abandonne le patronyme de « Ransome-Kuti» au profit de « Anikulapo-Kuti» en 1975- est aujourd’hui considérée comme une des militantes africaines les plus influentes du XX° siècle. Dès le début des années 1940, elle se bat pour réformer la politique coloniale dans un Nigeria encore sous domination britannique. Quant à son engagement en faveur du droit des femmes, il commence localement, lorsqu’elle initie à la fin des années 1940 le mouvement de révolte des femmes du marché d’Abeokuta contre le roi et les administrateurs coloniaux britanniques. À partir des années 1950, elle crée un réseau d’organisations féminines à travers le Nigeria avant de s’illustrer au niveau international au sein de la Fédération démocratique internationale des femmes.

Fela Anikulapo KUTI, mis en valeur du coté de la France au Philharmonie de Paris au sein de la cité de la musique, au travers une exposition dénommée: Rebellion de l’afrobeat, du 20 octobre 2022 au 11 juin 2023.